京都在住の私がすすめる「京のまち歩き」

京都を遊ぶ 更新日:2025.01.23

伝統工芸の京くみひも体験

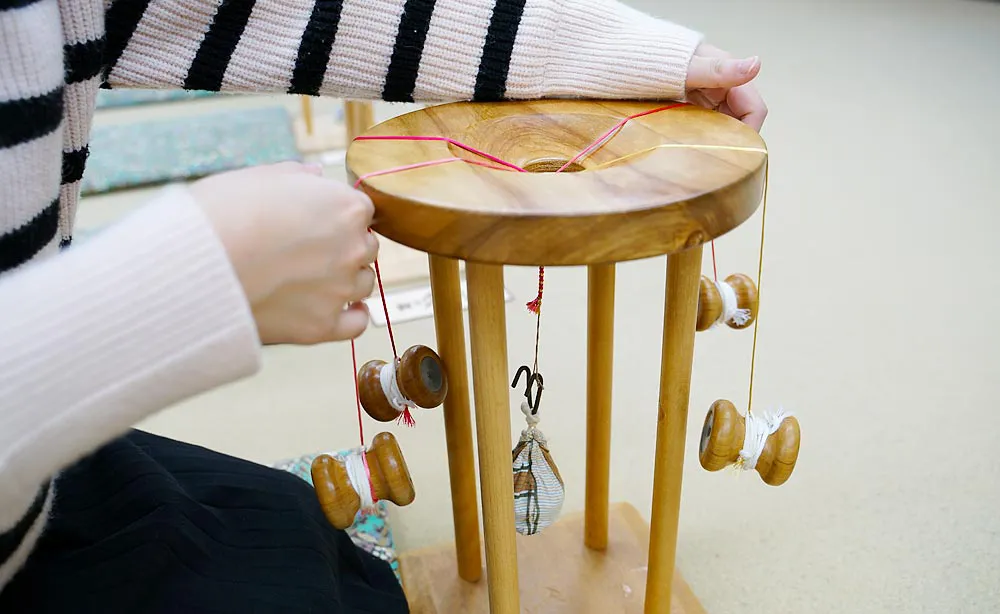

安達くみひも館:丸台を使って少しずつ組み上げる組紐。ストラップやブレスレット等に仕上がる

※掲載した内容は全て取材時点での情報であり、現在の内容と異なる場合があります。

平安時代より仏具や神具、皇族や貴族など位の高い人々の装飾品として使用されてきた「京くみひも」。京の文化に培われた優美な趣がその特長です。職人と同じ道具と美しく染め上げられた絹糸を使って、オリジナル作品を作る体験はいかがでしょうか。

京都の混雑状況(2024年12月26日現在) ※現地取材スタッフの主観に基づく取材時の混雑状況です。

あだちくみひもかん

安達くみひも館

横糸と縦糸で作る「織る」や、輪っか状の糸を繋げる「編む」よりも簡単な、糸を斜めに交差する「組む」という手法は、縄文時代より紐の強度を高めるために用いられてきました。奈良時代以降は美しい工芸品として発展。組紐は、皇族や貴族などが身にまとう複雑で豪華な模様が施されたものから、日常生活の必需品まで幅広く使われるようになりました。「安達くみひも館」では、そんな組紐の歴史や様々な手法が学べる資料展示館が常設され、職人が使う本物の道具と糸を使った体験ができます。体験料金には資料館の入館料も含まれているので、「くみひも」を見て、触れて、学び、ぜひその奥深さを体感してみてはいかがでしょうか。

安達くみひも館:広々とした体験スペースで、本物の道具を使ってオリジナル組紐を作る体験ができる

安達くみひも館:京都御苑から徒歩すぐの立地で、日本でも数少ない組紐専門の資料館を常設

| 【くみひも体験教室】 | |

|---|---|

| 料金 | 2,310円(税込)~ ※コースによって変動、2025年4月1日より価格改定 |

| 所要時間 | 約60分 ※所要時間は目安です |

| 定員 | 1名~80名 ※要事前予約 |

| 安達くみひも館 | |

|---|---|

| 所在地 | 京都市上京区出水通烏丸西入中出水町392地図 |

| アクセス | 地下鉄烏丸線「丸太町」駅より徒歩約8分、市バス51号系統「烏丸下立売」・「烏丸下長者町」より各徒歩約2分 |

| 電話番号 | 075-432-4113 |

| URL | |

| 営業日 | 月曜日~日曜日 9:00-16:00 ※最終入館 |

| 休業日 | 不定休 |

| 料金 | 「くみひも体験教室」2,310円(税込)~ ※コースによって変動、2025年4月1日より価格改定 |

体験の流れ

※当日の状況によって、流れが変更になる場合あり

コースを決める

9つあるA~Iコース(2025年4月1日より8コースに改定)から一つ選択します。こちらは事前予約の際に合わせて伝えるので申し込む前に考えておきましょう。特にAコースのメガネ紐、Bコースの飾り紐は、前日までの予約が必要です

コースを決める:仕上がりの形を決めて予約する

色を選ぶ

おもり玉に巻かれて、糸を少し組んで用意されたものの中から好きな色の組み合わせを選びます。どのような色があるかはその時のお楽しみ。組まれた部分を見ると、仕上がりのイメージが掴みやすいですよ

色を選ぶ:4色の絹糸が少し組まれた状態で並ぶ

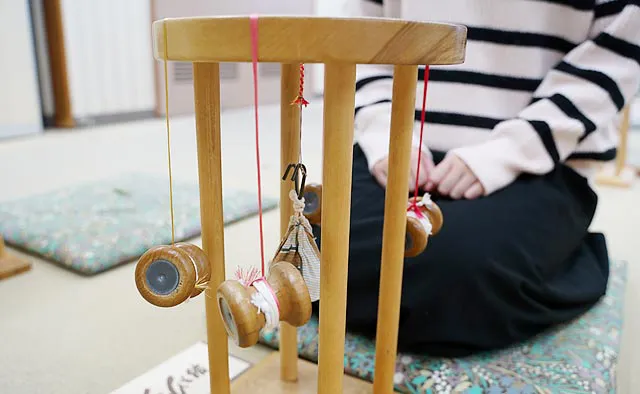

丸台にセット

色が決まったら丸台にセッティングしていきます。中心のおもりを引っかけて、絹糸が巻かれたおもり玉が台の真ん中くらいの高さになるように調整しましょう。大きい丸台も用意されているので、イスに座って体験することも可能です

丸台にセット:高さを調節して下準備

手順説明

準備ができたら、「組む」手順の説明と上手く作るためのポイントを聞きます。糸に軽く指を引っかけて動かして組んでいきます。自重でほどよく締まるようになっているので、引っ張らないようにしましょう

手順説明:組む方法とコツを聞く

交互に組む

斜めに向かい合った糸に指をかけて手前と奥に180度逆転させるように移動させます。つづいて、手の位置はそのまま、もう一方の2本に指をかけて今度は奥と手前に180度手を戻します。この動作を繰り返して組み上げます。最初は腕が交差するのかと混乱しそうになりますが、段々と慣れてきます

交互に組む:斜めに向かい合った紐を順々に組み上げる

おもり玉の糸を伸ばす

糸が短くなってきたら、最初にセッティングした長さになるように、おもり玉についた糸を伸ばします。絹糸が短くなっても調節できるように白い糸があらかじめ足された状態になっているので、最後まで組み上げることができます

おもり玉の糸を伸ばす:途中で糸の長さを調節する

中心のおもりを調整する

組んだ部分が長くなってきたら、中心のおもりが台の下に付かないように位置を変えます。このおもりで糸に圧がかかり、組んだ糸が一定の力で締まります

中心のおもりを調整する:おもりが台の下に付かないように調節

最後まで組む

おもり玉と中心おもりを調節しながら、絹糸のギリギリまで組み上げます。ほとんど同じ長さが最後に残れば、一定の力で組めたということ。今回は金糸が元々長かったそうで、これで上手に組み上げられています

最後まで組む:絹糸の終わりまで組み上げる

資料展示館の見学

組み終わったら職人の方に仕上げをお任せして3階の資料展示館へ移動します。貴重な室町時代の組紐や、組紐職人として唯一、人間国宝になった十三世深見重助氏の作品などを間近に見ることができます

資料展示館の見学:組紐専門の資料館で歴史を学ぶ

完成品を受け取る

完成した作品を受け取って体験終了です。同じ色の合わせでも、組み方で少しずつ表情が変わるのでまさに世界に一つの自分だけの組紐に。撮影用のパネルも用意されているので、ぜひ作品の撮影も楽しんでください

※写真は講師作品と共に

完成品を受け取る:仕上がった作品の撮影も楽しめる

少ない糸の本数でも、どっちの向きに組むのだっけ?と迷ってしまう場面もありましたが、講師の方に優しく教えてもらえたので上手に完成することができました。また、組紐の歴史や文化など知識豊富な方が教えてくださるので、学びも楽しみも多い体験でした

前回までの特集

- 2025.01.09見る香りにまつわる京都旅

- 2024.12.19食べる京都で愛される鍋料理

- 2024.12.05歩く巳年に歩きたい二条城エリア